Por: Dr. Samuel Álvarez Almazán, Dr. Jorge Luis de la Rosa Arana, Dra. Susana Patricia Miranda Castro, Dra. María Eugenia Aranda Barradas y Dra. Jessica Georgina Filisola Villaseñor (académicos de la FES Cuautitlán, UNAM)

En las últimas décadas, se han trabajado modelos animales para el estudio de diferentes padecimientos o propiamente dicho patologías, analizando la etiología (origen del padecimiento), la enfermedad (conjunto de signos y síntomas), el desarrollo natural de ésta y los posibles tratamientos, obteniendo, hasta la fecha, información muy valiosa. Sin embargo, en ocasiones, cuando se intenta migrar los datos obtenidos en el modelo experimental a la enfermedad en seres humanos, se obtienen resultados diferentes a lo experimentalmente observado en los modelos. La causa de esto podría ser que las enfermedades en el humano no siempre aparecen solas, como en el caso de la diabetes y la obesidad, donde una patología es un factor de riesgo para desarrollar la otra enfermedad.

De hecho, es importante considerar que el ser humano no está aislado del ambiente; el estado de salud depende, además de la biología, de múltiples factores socioeconómicos, poblacionales, nutricionales y psicosociales, por lo que el desarrollo de una enfermedad y de su recuperación o mejoría, depende de diversos elementos. Uno de ellos es la genética, que comprende la relación entre la secuencia del DNA y las proteínas que expresa cada quién; la epigenética, que describe los mecanismos de encendido y apagado de genes, independientemente de la secuencia del DNA para la adaptación del organismo al entorno.

Lo anterior comprende, desde la alimentación, la actividad física, el micro- y macroambiente, la exposición a la contaminación, las costumbres higiénicas, el consumo racional o irracional de medicamentos hasta, las infecciones virales, bacterianas, micóticas y parasitarias que, de una manera u otra, estimulan la respuesta inmune. Esta última se entiende como el mecanismo de defensa del cuerpo contra sustancias que se consideran dañinas o extrañas.

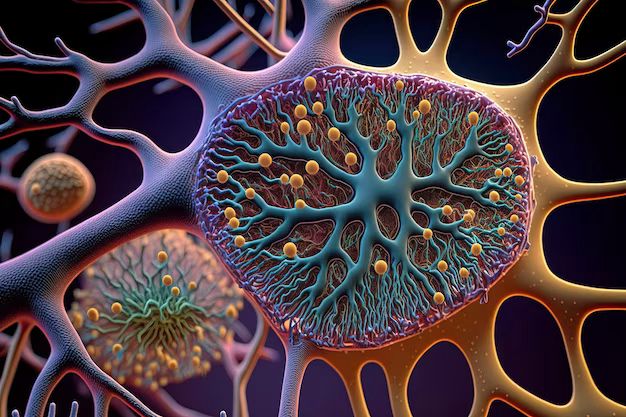

En términos generales, las dos principales estrategias de acción de la respuesta inmune son, (1) la humoral que es mediada por anticuerpos (Th2) y, (2) la celular que inducen un proceso inflamatorio (Th1). Las respuestas Th1 y Th2 tienen una regulación negativa recíproca entre ellas ya que las citocinas (proteínas mensajeras entre las células del sistema inmune) de la primera (interferón gamma) y de la segunda (interleucina 4 y 10) tienen un efecto inhibitorio sobre células Th2 y Th1, respectivamente.

Los parásitos extracelulares, como los gusanos, inducen una respuesta Th2; en cambio, los patógenos intracelulares (virus, hongos y bacterias) promueven una respuesta Th1. También se ha determinado que la respuesta Th1 está relacionada con la patogénesis de algunas enfermedades crónico-degenerativas y con desórdenes autoinmunes. Actualmente, la frecuencia de enfermedades no-transmisibles, crónico-degenerativas se encuentra en franco aumento, como diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión arterial sistémica, enfermedades cardiocerebrovasculares y enfermedades reumáticas, entre otras.

El estudio de modelos integrativos es una estrategia que ha desarrollado un panorama diferente sobre el desarrollo de una enfermedad. Un ejemplo de lo anterior son los modelos de síndrome metabólico que abordan problemáticas de hipertensión, resistencia a la insulina y dislipidemia. Sin embargo, también hay modelos que abordan el efecto de las infecciones parasitarias en las enfermedades crónico-degenerativas.

Por ejemplo, recientemente uno de nosotros (JLRA) ha observado en los modelos que la aparición de lupus (enfermedad autoinmune asociada a Th1) en ratones infectados experimentalmente con Trichinella spiralis(parasitosis inductora de Th2) retrasa la aparición de los signos de lupus; evidentemente, aún queda mucho por hacer, pero las implicaciones que tendría el aislamiento y uso de proteínas inductoras de la respuesta Th2 en personas con problemas autoinmunes o inflamatorios (Th1), podría mejorar su calidad de vida.

Recientemente, ha aumentado muchísimo la información científica y nos permite, cada vez más, ver que las actuales enfermedades tienen, en muchos casos, un fondo de adaptación de DNA de virus. Esto tuvo algo que ver con pandemias de hace muchos años y que estos virus acabaron siendo parte del DNA humano que, aunque algunos de ellos ya no están activos y ya no producen proteínas tóxicas, fragmentos de algunos otros siguen activos y forman parte de las actuales enfermedades crónicas.

Se sabe que el 8% del DNA humano corresponde a secuencias de DNA de virus, en particular de retrovirus y que esto en muchos casos de adaptación han promovido la evolución (incluyendo la del sistema inmune); sin embargo, en otros casos estas secuencias se han quedado y han causado daño.

Es por esta razón que se están usando modelos animales para entender el comportamiento de dichas secuencias, y esto contribuye también a generar modelos integrativos que permitan relacionar de mejor manera las patologías estudiadas bajo un punto de vista genético. Además, para estos modelos animales se están usando vectores sintéticos, que nos ayudan a introducir esas secuencias dentro de las células sin causar algún otro efecto adicional aparte de la secuencia de estudio. Estos vectores sintéticos como el quitosán (mismo que no interfiere con la molécula de estudio) nos ha permitido desarrollar nanopartículas, termo geles, geles, películas que nos posibilitan simular un microambiente y evaluar potenciales tratamientos que actúen de raíz, como la terapia génica. Esta consiste en introducir genes terapéuticos que sean la clave para generar instrucciones necesarias para la(s) célula(s) involucradas con el fin de tratar diversas patologías.

En conclusión, falta mucho por descubrir de estas interacciones entre la respuesta inmune y modelos animales integrativos y sus posibles ventajas y desventajas para establecer criterios más asequibles para la mejora de la calidad de vida de las personas. Esto puede tener un impacto positivo en el manejo de enfermedades que son curables y, sobre todo, en enfermedades crónico-degenerativas que tienen un componente importante en relación con el sistema inmunológico.

En nuestro andar por la investigación hemos descubierto que cualquier mínimo detalle, condición o evento puede influir en el desarrollo de un modelo animal para representar una patología. Esto viene de la simple regla: “todo tiene consecuencias buenas y malas” y se nota claramente en el consumo de medicamentos que tienen efectos favorables (terapéuticos) y desfavorables (secundarios o adversos), por lo que “no hay fármaco ideal”. Así que, al fusionar modelos de estudio considerando el rol que pudiera jugar la información genética que caracteriza a cada individuo y su sistema inmune, se puede obtener información muy valiosa que posibilita explotar a favor de la salud de un caso clínico. Esto favorece una aproximación, acercando cada vez más a tratamientos personalizados, de acuerdo con las diversas patologías que presente el individuo y que sean más seguros y eficaces.